[TOC]

C++ 泛型算法详解

迭代器进阶

迭代器是C++中连接容器和算法的桥梁,了解不同类型的迭代器及其特性对于高效使用泛型算法至关重要。

#include <iterator>

1. 插入迭代器 (Inserters)

迭代器特性: 左闭合区间

[begin, end),迭代器末端永远指向最后一个元素之后的位置(尾后位置)。这种设计保证了算法的简洁性和一致性。

泛型算法结构

插入迭代器是一种适配器,它将赋值操作转换为对应容器的插入操作。

1.1 back_inserter

使用容器的 push_back() 方法在容器末尾添加元素。

vector<int> vec;

auto it = back_inserter(vec); // 创建一个使用push_back的插入迭代器

*it = 42; // 等价于 vec.push_back(42)

1.2 front_inserter

使用容器的 push_front() 方法在容器开头添加元素(仅适用于支持此操作的容器,如 list 和 deque)。

注意: 使用 front_inserter 会颠倒元素的插入顺序,因为每个新元素都被插入到容器的开头。

list<int> lst;

auto it = front_inserter(lst);

*it = 1; // lst: [1]

*it = 2; // lst: [2, 1]

*it = 3; // lst: [3, 2, 1]

1.3 inserter

使用容器的 insert() 方法在指定位置前插入元素。与 front_inserter 不同,inserter 每次插入后会自增迭代器,因此插入顺序与赋值顺序一致。

vector<int> vec = {1, 4, 7};

// 在vec[1]位置(即值为4的元素)之前插入新元素

auto it = inserter(vec, vec.begin() + 1);

*it = 2; // vec: [1, 2, 4, 7]

*it = 3; // vec: [1, 2, 3, 4, 7]

2. 流迭代器 (Stream Iterator)

流迭代器将流操作与迭代器接口连接起来,允许算法直接从输入流读取数据或向输出流写入数据。

2.1 istream_iterator

从输入流中读取指定类型的数据。

构造方式:

- 默认构造:创建一个表示结束的迭代器(尾后迭代器)

- 使用输入流构造:关联到特定输入流

从标准输入读入整数并构造vector:

// 方式一:使用循环

istream_iterator<int> in_iter(cin);

istream_iterator<int> eof; // 默认构造的迭代器代表输入结束

vector<int> vec;

while(in_iter != eof) {

vec.push_back(*in_iter++);

}

// 方式二:直接使用迭代器范围构造

istream_iterator<int> in_iter(cin), eof;

vector<int> vec(in_iter, eof); // 从迭代器范围构造vec

使用算法操作流迭代器:

// 计算输入的整数序列的总和

istream_iterator<int> in(cin), eof;

cout << accumulate(in, eof, 0) << endl;

2.2 ostream_iterator

向输出流写入指定类型的数据。

vector<int> vec = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};

// 创建输出迭代器,第二个参数是分隔符

ostream_iterator<int> out_iter(cout, " ");

// 方式一:手动赋值

for (auto i : vec) {

*out_iter++ = i; // 输出i并跟一个空格

}

cout << "\n";

// 方式二:使用copy算法

copy(vec.begin(), vec.end(), out_iter);

cout << "\n";

3. 反向迭代器 (Reverse Iterator)

反向迭代器颠倒了元素的访问顺序,从容器的最后一个元素开始,向第一个元素方向移动。

主要特点:

++it移动到前一个元素(向容器开头方向移动)--it移动到下一个元素(向容器末尾方向移动)- 包括

rbegin()、rend()、crbegin()、crend()成员函数(r表示反向,c表示常量) - 不能用于单向链表

forward_list和流迭代器 base()成员函数可以将反向迭代器转换为对应的正向迭代器

vector<int> vec = {1, 2, 3, 4, 5};

// 使用反向迭代器从尾到头遍历

for (auto it = vec.rbegin(); it != vec.rend(); ++it) {

cout << *it << " "; // 输出: 5 4 3 2 1

}

==迭代器特性:左闭合区间,即[---->),迭代末端永远是尾“后”,保证了算法的简洁和统一。==

泛型算法结构

1. 迭代器种类

每个泛型算法都对其使用的迭代器类型有特定要求。任何算法的最基本特性是它要求其迭代器提供哪些操作。

算法所要求的迭代器操作可以分为5个迭代器类别(iterator category),每个算法都会对它的每个迭代器参数指明须提供哪些迭代器类型。

| 输入迭代器 | 只读,不写,单遍扫描,只能递增 | 判等(==、!=),递增(++),解引用(*),箭头运算符(->) |

|---|---|---|

| 输出迭代器 | 只写,不读,单遍扫描,只能递增 | 递增(++),解引用(*) |

| 前向迭代器 | 可读写;多遍扫描,只能递增 | 输入输出、多次读写、可保存 |

| 双向迭代器 | 可读写;多遍扫描,可递增递减 | 双向、支持--运算, |

| 随机访问迭代器 | 可读写;多遍扫描,支持全部迭代器运算 | 常量时间访问速度 |

2. 算法形参模式

大多数标准库算法遵循以下四种基本形式之一:

alg(beg, end, other_args)- 对范围内元素进行操作

alg(beg, end, dest, other_args)dest是目标位置,算法假定从dest开始有足够空间来容纳写入的数据

alg(beg, end, beg2, other_args)- 算法假定从

beg2开始的序列与beg和end表示的范围至少一样大

- 算法假定从

alg(beg, end, beg2, end2, other_args)- 同时使用两个迭代器范围

3. 算法命名规范

标准库算法的命名遵循一定的模式,理解这些模式有助于记忆和使用算法。

(1) 重载形式传递谓词

许多算法提供接受谓词(predicate)的重载版本:

// 不使用谓词,使用默认的相等比较

unique(beg, end);

// 使用自定义的比较谓词

unique(beg, end, comp);

(2) _if 版本算法

当算法需要接受一个元素值和一个谓词函数作为可选参数时,通常会提供带有 _if 后缀的版本:

// 查找特定值

find(beg, end, val);

// 查找第一个满足谓词条件的元素

find_if(beg, end, pred);

这种命名方式避免了参数数量相同可能导致的函数重载歧义。

(3) 拷贝与非拷贝版本

有些算法提供两个版本:一个在原序列上直接操作,另一个将结果写入新的目标位置。

// 直接反转原序列

reverse(beg, end);

// 将反转后的序列写入目标位置,原序列保持不变

reverse_copy(beg, end, dest);

某些算法甚至同时提供 _copy 和 _if 版本:

// 将满足条件的元素从v1拷贝到v2,v1保持不变

// 该示例将非偶数元素(即奇数)从v1拷贝到v2

remove_copy_if(v1.begin(), v1.end(), back_inserter(v2),

[](int i) { return i % 2; });

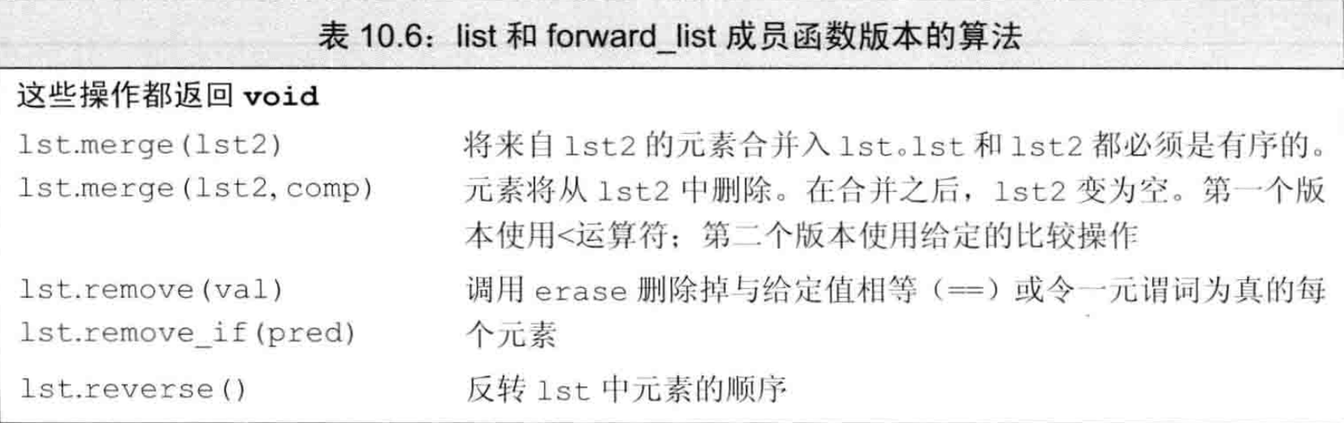

4. 特定容器算法

某些容器类型(如链表)提供了针对其数据结构特点优化的特殊成员算法,使用这些算法通常比通用泛型算法更高效。

以下是链表(std::list)的一些特殊成员函数:

png)

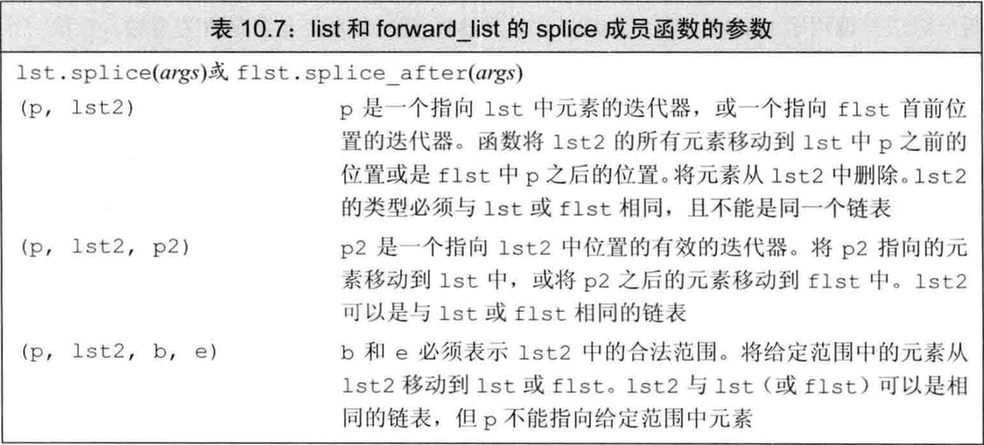

(1) splice 成员函数

splice 是链表的一个重要操作,用于将一个链表的元素移动到另一个链表:

(2) 链表特有操作的影响

由于链表特有算法的实现机制,这些操作会改变底层容器的结构,可能导致迭代器甚至链表对象本身失效。在使用这些操作时需要特别注意管理迭代器的有效性。

list<int> lst1 = {1, 2, 3};

list<int> lst2 = {10, 20, 30};

auto it = lst1.begin();

++it; // 指向值2的元素

lst1.splice(lst1.end(), lst2, lst2.begin(), lst2.end());

// 此时lst2为空,lst1包含 {1, 2, 3, 10, 20, 30}

// it仍然有效,指向值2的元素